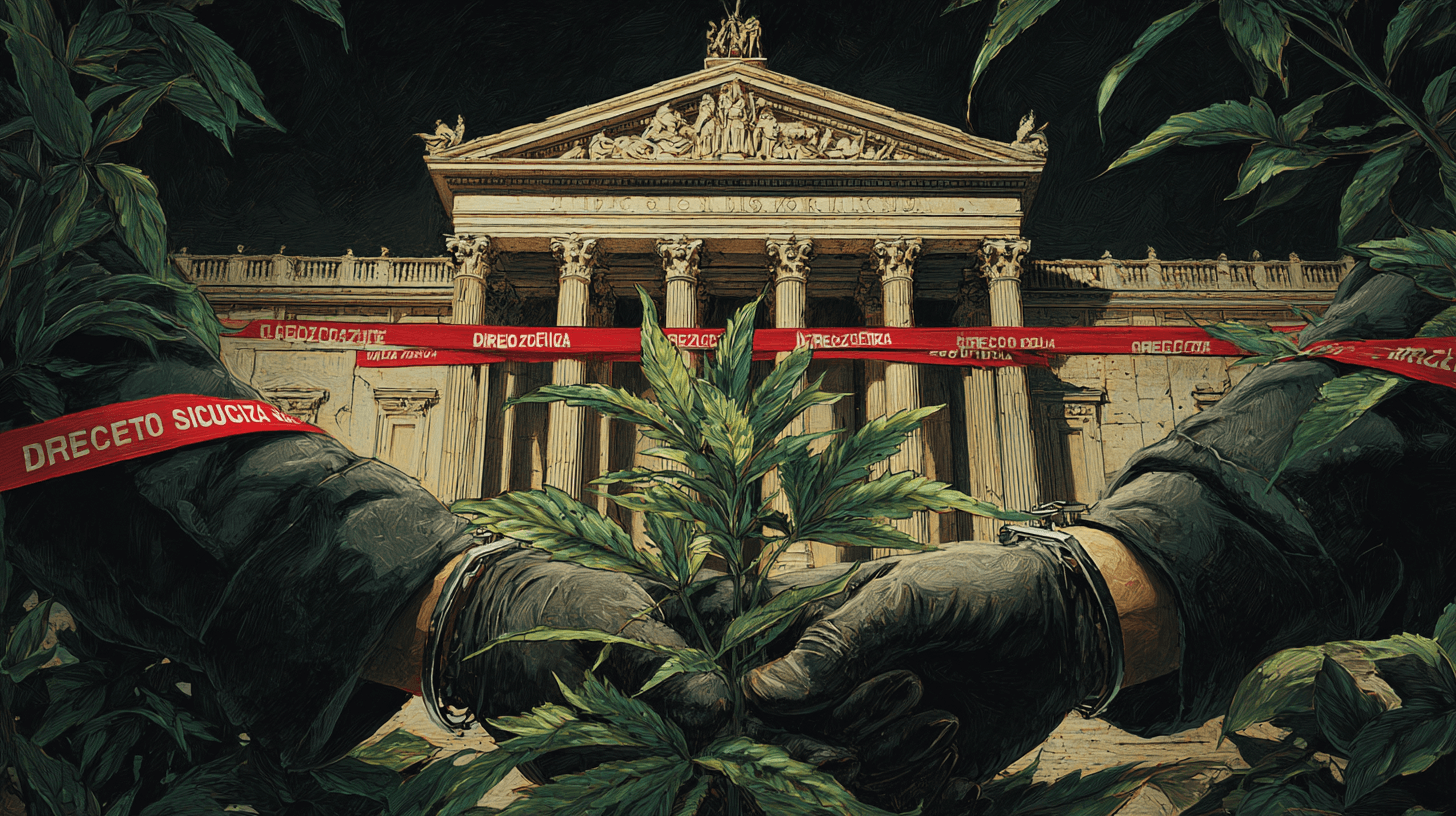

Quando l’emergenza erode la democrazia

L’uso emergenziale (che in questo caso, in realtà, non è) del decreto-legge per disciplinare materie complesse e delicate, quali per prima quella penale, cozza con il principio di democrazia di uno Stato di diritto che sia degno di questo nome.

Il Decreto Sicurezza ne offre un esempio chiaro: l’articolo 18 del citato DL interviene sul regime delle sostanze stupefacenti con un irrigidimento proibizionista che riguarda la mera coltivazione della canapa.

Una scelta che, dietro il velo prettamente populista della tutela della sicurezza pubblica, distorce i principi di libertà civili ed economici.

Il primo problema è legato alla genesi che questa tipologia di atti aventi forza di legge dovrebbero avere. Il decreto-legge nasce per rispondere a situazioni straordinarie e indifferibili: nel caso specifico è stato utilizzato per imprimere una svolta politica in un settore che merita, invece, un dibattito ampio e pluralistico.

Così facendo, si sottrae al Parlamento ed ai portatori di interesse, ossia i cittadini, il tempo necessario per discutere, modificare e valutare alternative, comprimendo il confronto democratico.

Temi come la regolazione della cannabis, che toccano salute pubblica, modelli di mercato e libertà personale, non possono essere relegati a un provvedimento d’urgenza.

Questo, come scrive Giostra, in nome del “demagogico mantra” di questa maggioranza, che, complice una narrazione mediatica allarmistica e sensazionalistica, lucra elettoralmente sulle paure della gente, anche con questo provvedimento illiberale e distonico rispetto a uno Stato di diritto, usando il passepartout della tutela della sicurezza pubblica.

Il secondo nodo riguarda la chiarezza di detta norma: l’articolo 18 non fornisce parametri certi e produce ampi margini di discrezionalità amministrativa.

Distinguere tra consumo personale e spaccio, definire la soglia di “quantità modica”, stabilire le sanzioni applicabili: tutte decisioni che finiscono per dipendere più dall’interpretazione di chi applica la norma che da regole chiare e trasparenti.

Se da una parte ciò indebolisce la certezza del diritto, l’illusione della risoluzione tramite il diritto penale risulta essere populisticamente redditizia, in linea con la scorciatoia cognitiva che la sicurezza sociale si ottenga con la paura della punizione, non tramite provvedimenti sociali e culturali.

Inoltre, la rigidità proibizionista non tiene conto delle evidenze scientifiche, né delle esperienze di altri Paesi che hanno scelto la via della regolamentazione. Al contrario, consolida un impianto punitivo che colpisce soprattutto i consumatori, senza incidere realmente sulla criminalità organizzata.

Così lo Stato assume un ruolo di controllo che rischia di sconfinare nell’arbitrio, sacrificando diritti e libertà individuali in nome di una sicurezza intesa in senso meramente repressivo.

L’articolo 18 dimostra come l’abuso dello strumento emergenziale non solo impoverisca il dibattito pubblico, ma generi norme poco chiare e discrezionali che finiscono per erodere due pilastri della qualità democratica: chiarezza e trasparenza.

_(1)_1734692176.png)